Dec 23, 2009

Nov 16, 2009

Oct 16, 2009

Oct 1, 2009

Sep 30, 2009

『俺は、中小企業のおやじ』鈴木 修

四輪&二輪のいぶし銀、スズキのトップの本。

かなり前の時代から回顧されていて、今となっては「ほー」「ふーん」程度のエピソードもありますが、総じてニッチ戦略とメジャー戦略の間を縫うような「巧さ」の目立つ思考や決断が多いと感じました。ワゴンRとか。

また、ジムニーはもともと小規模メーカーからパテントを譲り受けたものだと初めて知りましたが、これはスズキにとっても非常に大きな転機になったのではと思います。特にこっち(長野)に来てからは、ジムニーの偉大さをよく知りましたw

また、経営哲学も非常にシンプルに解釈され、わかりやすいものが多かったのが印象的です。「排気量1ccにつき価格1000円(軽自なら約70 万)」とか、「部品1個につき1円コストダウン」など、根拠はともかく「これならやれそう、これならわかる」的な言葉で、現場の方を鼓舞し、動かしているのだろうと想像できるものばかりです。

インドやGMの話題も豊富ですが、スズキの鈴木さんはより注目に値する人物です。正直、稲盛氏の著作よりは心に響きました。

将来、仮に2台目のクルマが必要になったら、たとえカネがあっても、一度はジムニーに乗りたい。

ケーススタディとしても面白いし、「ニッチ」を掲げる企業の構築が学べる。

Sep 27, 2009

Sep 21, 2009

Jul 9, 2009

staubli

日本ではあまりメジャーではないですが、ストーブリというロボットメーカーがいます。

詳しいひと曰く、「いい動き」とのこと。ヨーロピアンなデザインも、秀逸です。

http://www.youtube.com/user/STAUBLIROBOT

詳しいひと曰く、「いい動き」とのこと。ヨーロピアンなデザインも、秀逸です。

http://www.youtube.com/user/STAUBLIROBOT

May 20, 2009

May 5, 2009

* インクジェット (シリーズ「デジタルプリンタ技術」)日本画像学会 (編集), 藤井 雅彦

技術の入門書。メカ/メディア(紙・布)/インクなどまんべんなく書かれている。

分冊の一部である。

シリーズ構成

『電子写真 -プロセスとシミュレーション-』

『電子ペーパー』

『インクジェット』

『ケミカルトナー』

目次

第一章 インクジェットの分類と歴史

第二章 プリントヘッド技術

第三章 画像形成メカニズム

第四章 インク技術とプリント物の保存性

第五章 メディア技術

第六章 画像形成技術

第七章 システム技術

第八章 高性能化への取り組み

第九章 産業および工業用

メカ/制御/ソフトウェアの融合

物理/化学/電気の融合

によって成り立っていると痛感。

どんな製品にも当てはまることなのだけど。

2009/05/03 いちおう読了

細かい数式や化学式は分からなくとも、

どのような技術であるかや、

どのような課題があるのかは素人でも分かる。

技術の全体マップを理解できる。

Apr 27, 2009

FANUC 「ゲンコツロボット」

かなり謎なネーミングですがww

ファナックのパラレルリンク機構採用ロボットです。

組み立て用途とのことなので、いままでのパラレル(ABBとか)とは違う路線のようです。今後注目です。

http://www.fanuc.co.jp/ja/product/new_product/2009/0904/0904_robotm1ia.html

ファナックのパラレルリンク機構採用ロボットです。

組み立て用途とのことなので、いままでのパラレル(ABBとか)とは違う路線のようです。今後注目です。

http://www.fanuc.co.jp/ja/product/new_product/2009/0904/0904_robotm1ia.html

Apr 13, 2009

Apr 9, 2009

論文の書き方 清水 幾太郎

大学入学時の課題図書だった本。

非常に気に入っているというか、

手元にいてほしい本のひとつ。

筆者は東京大学文学部の先生。

文章を書くうえで注意しなければいけないこと、

書くときの心構えや、そもそも文章とはどんなメディアか、

といったことに触れている。

内容にも「なるほど」という部分は多いが、

しかし一番の特徴は、なんと言っても「文体」。

簡潔/明瞭で、時代を感じさせない書き口。

たまに思いつくままにページを開き、読み、

何かしらの気づきを得ている。

そして何より、落ち着く。

目次

1短文から始めよう

2誰かの真似をしよう

3「が」を警戒しよう

4日本語を外国語として扱おう

5「あるがままに」書くことはやめよう

6裸一貫で攻めていこう

7経験と抽象との間を往復しよう

8新しい時代に文章を生かそう

Apr 6, 2009

Apr 4, 2009

ハイ・コンセプト「新しいこと」を考え出す人の時代 ダニエル・ピンク, 大前 研一

気になって読んだ本。

時代が変わるな、と実感しながらもその実体が(自分の中で)漠然としていたので、そのヒントとして読んでみた。まずは章立て。

はじめに

「専門力」ではない「総合力」の時代!

第一部 「ハイ・コンセプト(新しいことを考えだす人)」の時代

1なぜ「右脳タイプ」が成功を約束されるのか

2これからのビジネスマンを脅かす「3つの危機」

3右脳が主役の「ハイ・コンセプト/ハイ・タッチ」時代へ

第二部 この「6つの感性(センス)」があなたの道をひらく

1「機能」だけでなく「デザイン」

2「議論」よりは「物語」

3「個別」よりも「全体の調和(シンフォニー)」

4「論理」ではなく「共感」

5「まじめ」だけでなく「遊び心」

6「モノ」よりも「生きがい」

あとがき

これからの成功者と失敗者を分ける3つの自問

・・・章立てで、だいたいの内容は掴んでいただけただろう。

これら本書の主張は、以下の3つより浮かび上がったものである。

1「よその国(途上国)にできることは避ける」

2「コンピュータやロボットにできることは避ける」

3「反復性のあることは避ける(1、2に類似)」

1〜3を避けるには、「創造する仕事」をする必要がある、

そのためには、上記の感性(センス)が必要である、

という流れである。

自分の仕事と絡めて納得できる部分も多く、「今の日本は切迫してるな」と感じた。自分の職場もそうだし、取引のある中小企業にしてもそう。いろんな業界分野のトップ会談(新聞報道)や雑誌「選択」を読んでも、まだまだ「古い感性」を引きずっているのかなと感じている。

言語、人種、文化的に「他流試合」が少ない日本の環境では、著者が唱えるような指摘に気づきにくいのかも知れない。海外の方が失業率でシビアなのは、すでにこの潮流に呑まれているから、と考えられるかも。日本においてこの潮流は、依然本格化していないように感じられる(政・財界の様子を見て)。しかし呑み込まれてから一番慌てる・騒ぐのは日本かなとも思える。

まず自分は、「営業」という分野で試し、さらに横断的に浸透させていきたい。ぱっと思いつくだけでも、何個かネタが出る。読んでいるうちに、きっとみなさんもそう感じられるだろう。

私は、要は「余裕のある人にしかできないことをやるべき」と説いているのではと捉えた。(デザイン・共感・コラボレーション・・・)

新しいフェーズへの入り口を教えてくれる本として、必読。

しかし、右脳に関する記述が冗長(?)なのと、大前流の訳が好みでない人も多かろう(自分は辛口好み)ので、☆4つ。

MEMSのはなし 前田 龍太郎, 小林 健, 池原 毅, 単 学伝

同期でこれに携わっている人がいて、興味を持ったので借りて読んでみた。凄いねー。こんな世界があるんだね。

MEMSは、言うなれば「半導体製造技術でつくる、ピコピコ動く極小メカ」といったところだろうか。なんか正確でないが、そんなところだ。

本書では幅広くMEMS関連の技術を取り上げており、製造方法、パッケージング、MEMSセンサー、MEMSアクチュエーター、設計/シミュレーション・・・といった流れで、それぞれを広く浅く説明している。

私のように、「完全素人」には最適。具体的な工法や材料が分からなくても、だいたいの概念というか意図が分かる。ちょっとでも技術をかじっている人には物足りないかも(実際、同期のコはそうだった)。

こういう先端技術を進める技術者をエンパワーしたいと本気で思った。

そういう方向にキャリアを伸ばして行こうか。

Mar 31, 2009

オークマ

日本のオークマの工作機械です、パラレルリンク機構を使用しています。

なかなか珍しいのではないでしょうか。

パラレルならではのアドバンテージや、外販の現状は不明です・・・

http://www.okuma.co.jp/product/pmm/index.html

Mar 28, 2009

ザ・ゴール 企業の究極の目的とは何か エリヤフ ゴールドラット, 三本木 亮

札幌の紀伊国屋にて購入。

なんと、ゴールドラット氏本人が来日しており、偶然コーナーにて居合わせた。ので、サインをいただいた本を購入できた。それを今回読破。

生産管理の新しい切り口、という言葉がぴったりか。

「企業は、儲けを追求する」という原則に立ち戻り、

そのための数字、そのための考え方、そのための施策を打ち出す。

100%活かし切るのはなかなか骨が折れるかもしれないが、

製造のみならず、普段の仕事やスケジューリングにも役立つ概念。

小説仕立てで書かれており、スムーズに読める。

ちなみに500ページほどあるが、一日で読めた。

この形式は、流れで理解できるのが利点だが、

あとから索引や目次で拾い読みするのが困難。

小説のなかにある、人間関係などもそこそこ作り込まれている。

「これからこういうことに悩むんか」という、

仕事するうえでの「壁」をイメージさせてくれる。

そういう意味でも、この本は有益。

Mar 2, 2009

最強の集中術 ルーシー・ジョー・パラディーノ

昨年、会社に入りたての頃に読んだ。今日、棚から引っ張りだして再読した。自分の集中力は非常に細切れでそれを自覚しており、周りからも昔から「落ち着きの無い人だ」と言われていたので、「そもそも集中力とは何ぞや」ということで手に取った本だ。

本書の内容は、

現代社会は、集中力のコントロールが不可欠

集中には、ゾーンがある

集中ゾーンに入るためには、自分のことを知る必要がある

気分転換/不安除去/段取り/緊張 のコントロール方法

その他生活習慣で改善できるコントロール方法

に分けられる。

それぞれに何種類かの具体例が載っているので、「自分に全く当てはまらないや」ということはまず無いだろう。自分に心当たりのあるところから見直していくのが、本書の有効活用につながる。

自分にとって特に有効だったのは、「機会を逃すことに対する不安と向き合うこと」である。今自分が仕事や勉強をしている間に友人は誰かと楽しく遊んでいるのではないか、地味に暮らしている間に誰かが多くの金を稼いでいるのではないか、こんな不安のことである。

この不安とうまく向き合う方法は、「今の自分に最も必要なものは何か」の軸を持つこと。もし本当に必要と思えば遊びに参加すればよいし、必要なら家で洗濯や掃除、音楽を聴いて過ごすのも悪くない。自分に必要なものという軸を持つこと、刺激に飛び込む力と刺激を断る力のバランスを大事にしようと決めた。(そのために、このレビューを書いた。)

また、書中にスティーブ・ジョブスの言葉が引用されている。端的に、生き方を表している。

「もし今日が人生最後の日だとしても、自分は今日のスケジュールを予定通りこなすだろうか?」

もし、「No」が続くようであれば、満足な人生/死は得られないということになる。

・・・などなど、何かしら自分にとってのヒントが見つかる本である。読む時期によっても、心惹かれるフレーズが違うかもしれない。文芸的な価値があるとは言えない本だが、「濃く生きる」のに役立つ。

Feb 11, 2009

悩む力 (集英社新書 444C) 姜 尚中

姜尚中氏の著作。昨年の秋頃、読了。読み返しながらなので、レビューというより要約。

現代=ストレス社会の中で自分に自信を持てず、楽観的にもなれず、心理的に逃げることもできない状態にいる人たちへのアドバイス、といったスタンスで書かれている。

氏の体験を交えながら、漱石や社会学者であるマックス・ウェーバーの言葉に触れ、現代との共通点を探る。今を取り巻く問題をベースに、自我、孤独感、愛の変容といった内容を取り上げている。

何事にも正解を求めず、むしろ悩むことこそ本来の人間らしいという考え方は、幾度となく論ぜられている。なのに、現代を生きる我々はそれを素通りしている。悩んだ末の「突き抜け感」を誰も大事にしない。もっと多いに悩むべきで、悩んだ後は思い切り生きよう。そういう論旨。

氏の、在日という生い立ち+政治学者としての視点も、読んでいて面白い。共感できる悩みも多いが、「そこ悩むんかい」といったフックもある。

決して悩みの晴れる本ではないが、悩むことを肯定してくれる本。

もちろん、悩むのとウジウジするのとは違うが。

Feb 9, 2009

グローバル・マインド 超一流の思考原理 藤井 清孝

名古屋駅の三省堂で購入。

平積みにやられた・・・

内容は、大きく2つに分かれる。1つは未体験のシチュエーションに弱い日本人と、対比としての欧米/アジア人の事例。「人」ベースで日本人の存在感が希薄だという記述に、思わず納得。以前にもレビューした、「ガラパゴス化する日本の製造業」と似たような感覚を持った。大事なコア以外もなんでも自前で作って悦に入る、そしてグローバルな潮流に完全に遅れる日本人。製造業とか製品だけではなく、「人」そのものがガラパゴスの住人と化していると著者は指摘している。ガラパゴスの住人はその土地に馴染んで、その土地でしか効果を発揮しない創意工夫が大好き。よって、ゼロベースでも物事を考える力が育たない。という論旨。

2つめは、本書の中で目を引きつける内容なのだが、著者の仕事に対する思いと遍歴を綴った箇所。三菱商事に内定を得るも、独自の就職活動を続け、マッキンゼー入社。その後、ハーバードビジネススクール、投資銀行のM&A部門の経験を積みながら、シリコンバレー系企業のマネジメントに携わり、SAP やルイ・ヴィトンの日本法人トップに。・・・という華々しい経歴の持ち主なのだが、本書を読む限り、本人は至って浮ついたところのない、むしろ決して芯のぶれない人物。当初より意識していたと言う「国際的に活躍できる仕事」「プロフェッショナルな仕事」の2軸を思い切り良く鍛えていく過程が読んで取れる。鼻につく、という方もいらっしゃるかもしれないが、日本人としては非常に貴重な経験を積んでいる著者に学ぶものは多い(自分には多すぎるくらいだ)。

スケールの差こそあれ、自分の掲げる「大事にすべきこと」も、上記の2つである。これからのキャリアと、今自分がすべきことは何かを非常に考えさせられた。今の会社で、どれだけ自分を伸ばせるか、自分が社会と会社に貢献できるか、世界への道筋はあるのか・・・など。自分の人材としての価値に、非常に不安を覚える。

他の論点にも、著者が自身の思いを語っている。ただこれらに関しては、著者独自の経験に基づく切り口ではないような気がした。非常に参考にはなったが。

Jan 26, 2009

Jan 21, 2009

Jan 16, 2009

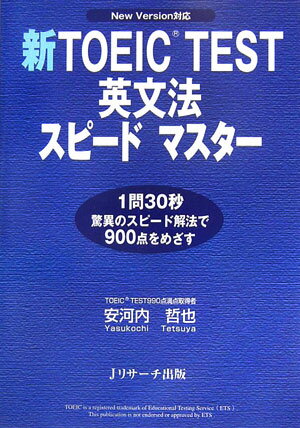

新TOEIC TEST英文法スピードマスター 安河内 哲也

機械・ロボット業界大研究 川上 清市

専門書は未だに読んでも分けわからないので、「業界全体」をやさしく教えてくれる本を探していた。松戸で買った。買ってから気づいたが、実は就活本だった。

内容は、工作機械部門/産業用ロボット部門/その他産業用機械(コマツやクボタなど)の市場規模、将来性などに始まり、代表的な企業(ファナック、森精機、安川、JUKIなど)を紹介している。また、各社の中堅社員によるインタビューも載っている(まさに就活本)。

いろんな企業の様子を知ることができ、非常に参考になった。特にすぐ活用できる何かが載っている訳ではないが、堅実に生き残っている企業は各々の「得意な儲け方」を知っているなと感じた。業界全体の風向きを変えるのは難しいが、自社の儲け方を変化させることはできる(簡単ではないけれど)。この本の書き口は現在の不景気を反映していないので若干イケイケな様相を呈しているが、それでも各企業の味わった苦労とそこからの転換は十分参考になる。むしろ温故知新。

浅く広く書いてあるのでやはり就活本のレベルではあるが、この業界に興味を持った人みんなにおすすめできる。

Jan 15, 2009

ハーバード・ビジネス・エッセンシャルズ 「変革力」ハーバードビジネススクールプレス

Jan 11, 2009

ザ・プロフィット 利益はどのようにして生まれるのか エイドリアン・J・スライウォツキー, 中川 治子

大学の後輩から教えてもらった本。様々な「儲け方」を分類し、解説している。

どこから利益が生まれるのか。

どの点に注力すべきなのか。

どのような弱点をはらんでいるのか。

上記のような観点からいろんな業種の儲け方が見えてくる。

また基礎的な経済学の概念や、それらをサポートする簡単なグラフ、算数の重要性を改めて実感。

少々飛躍した個人的感想だが、日本の総合商社が世界のビジネスにおいてパワーを維持しているのは、これら多種多様の利益モデルに精通しそれを自ら実行するノウハウを蓄えているからではないか、と考えた。

最近流行のストーリー形式で種々の利益モデルを紹介している。非常に読むのが楽で、その場ではスラスラ頭に入る(気がする)が、読了後にピンポイントで読み返すのが難しい。線引きや付箋を駆使したい。

Subscribe to:

Posts (Atom)